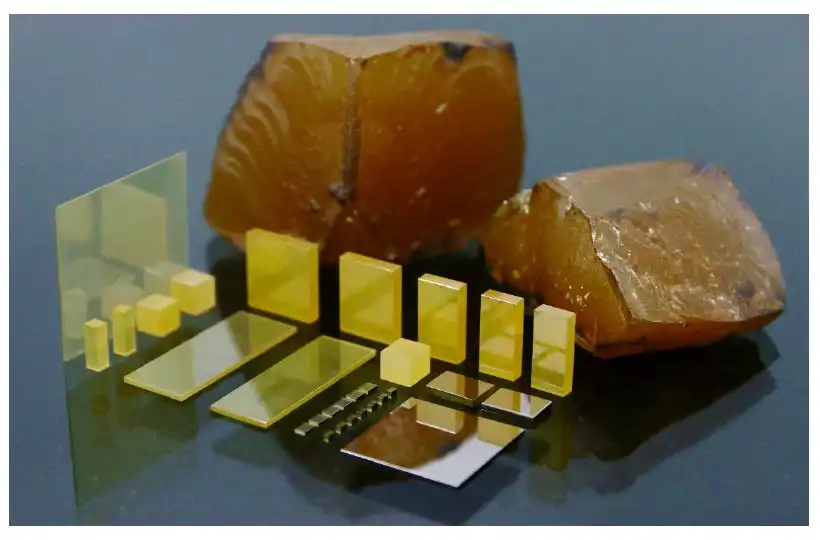

压电效应是指在某些固体材料(如晶体、某些陶瓷和生物物质,如骨骼、DNA 和各种蛋白质)中积累的电荷,这些电荷会响应施加的机械应力而产生。压电效应一词表示因压力而产生的电。它源于希腊语 piezo 或 piezein,意为挤压或按压,以及 electric 或 electron,代表琥珀,一种古老的电荷源。

压电效应是指没有反演对称性的晶体材料中机械状态和电状态之间的线性机电相互作用。压电效应是一个可逆过程,因为表现出正压电效应(施加机械力导致内部产生电荷)的材料也表现出逆压电效应(施加电场导致内部产生机械应变)。

压电效应的性质与固体中电偶极矩的出现密切相关。后者可能是由周围电荷不对称的晶格位置上的离子引起的,也可能直接由分子团携带。通过将晶体单位体积的偶极矩相加,可以轻松计算出晶体的偶极密度或极化(维数 [Cm/m3])。由于每个偶极子都是矢量,因此偶极子密度 P 是一个矢量场。彼此靠近的偶极子往往排列在称为 Weiss 畴的区域中。畴通常是随机取向的,但可以使用极化过程(与磁极化不同)进行排列,极化过程是在材料上施加强电场,通常在高温下进行。并非所有压电材料都可以极化。

对压电效应而言,施加机械应力时极化 P 的变化具有决定性的重要性。这可能是由于偶极子诱导环境的重新配置或分子偶极矩在外部应力的影响下重新定向所致。压电性可能表现为极化强度、方向或两者的变化,具体情况取决于

1. 晶体中 P 的取向,

2. 晶体对称性和

3. 施加的机械应力。P 的变化表现为晶面上的表面电荷密度的变化,即由于块体内偶极子密度的变化而导致晶面之间电场的变化。例如,对 1 cm3 的石英立方体施加 2 kN(500 lbf)的正确力,可产生 12500 V 的电压。